- Accueil

- Les publications de Jacques Lamontellerie

- Le Moulin de la Motte

Le Moulin de la Motte

Printemps 1998

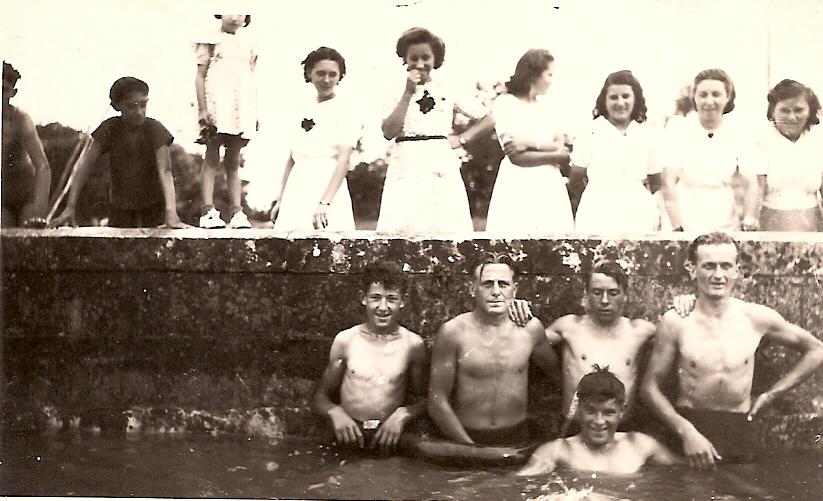

Le Taillon - Le Moulin de la Motte - la Piscine

1941/1943 - Pendant l' Occupation, les hommes qui avaient été mobilisés, du début des hostilités en septembre 1939 jusqu'à l'armistice de Juin 1940, étaient en grand nombre prisonniers de guerre, en Allemagne.

Les jeunes Taillonnais des générations suivantes utilisaient leur temps libre au mieux qu'ils le pouvaient.

Unique moyen de transport à leur disposition: la bicyclette. Les bals étaient interdits. Lorsque l'Armée Allemande occupait le bourg, s'ils allaient à St Genis au cinéma en soirée, ils ne pouvaient pas être de retour avant le couvre-feu. Pour ne pas rencontrer la patrouille et éviter une forte amende, ils empruntaient, toutes lumières éteintes, la route devant le cimetière, tournaient dans le chemin de la maison Loriaud, et ensuite rasaient les murs jusqu'à leur domicile, en se cachant et sans bruit.

Heureusement, il y avait le foot-ball et Roger Pradoux, l'instituteur.

Celui-ci, en 1941, à la demande de certains joueurs, obtint de René Vérit, le propriétaire, l'autorisation de se baigner dans le bassin du Moulin de la Motte. Ces joueurs étaient Abel Belis, Jean Biguereau, Roger Gaboriaud, Maurice Lavaud, Henri Noêl, Roland Poirier et quelques autres.

Avec beaucoup d'ardeur, ils raclèrent la vase qui s'était accumulée dans le fonds et arrachèrent herbes, ronces, arbustes. L'eau fut renouvellée.

Ce fond était en pente, il y eut à une extrémité "le petit bain" (1 mètre d'eau environ) et à l'autre "le grand bain" (2 mètres d'eau, peut-être plus). Deux madriers et des planches formèrent un pont joignant les deux rives du bassin à l'endroit le plus profond, une échelle en permettait l'accès. Ce fut "le plongeoir". L'enthousiasme aidant, le mot "bassin" disparut peu à peu du vocabulaire, ce fut "la piscine".

N'étant pas chauffée, on ne pouvait l'utiliser que l'été, pendant les grandes chaleurs. Elle eut un succès certain et beaucoup d'affluence le dimanche.

Mais il faut le dire, il y avait plus de spectateurs et de spectatrices que de baigneurs.

Les hommes, principalement, se baignaient. Quelques femmes aussi; on se déshabillait derrière les buissons, ou dans les dépendances du Moulin, celles-ci étaient surtout réservées aux dames.

Roger Pradoux, toujours dévoué, donnait, au besoin, des leçons de natation.

Il y avait des moments d'attractions. Par exemple, Paul Méronneau, homme d'âge mûr, n'hésitait pas à plonger pour récupérer les pièces de monnaie qui lui étaient lancées dans "la piscine". Rémi Vias, le père de notre ami Claude Vias, à la suite d'un pari, s'était jeté à l'eau tout habillé, un canotier sur la tête.

Une telle ambiance dura de 1941 à 1942 et un peu en 1943. Cette année-là, des soldats allemands vinrent, eux aussi, se baigner.

Leur présence, le moins que l'on puisse dire, n'était pas du tout souhaitée.

Les habitués cessèrent alors de fréquenter "la piscine".

Elle avait vécu !

Si l'on regarde vers la Motte, depuis la D 730, notre attention est attirée par deux chemins semblables, perpendiculaires à la route

Un nouveau venu hésite, il ne sait pas lequel emprunter pour aller au village.

Celui de droite est le bon. Il franchit le porche du Moulin. De forme rectangulaire, ce porche était autrefois cintré. Sa voûte a été supprimée, le gabarit ne correspondant plus aux dimensions de certains engins agricoles actuellement utilisés.

Aussitôt après le moulin, on trouve, de chaque côté, deux parcelles de terre labourée.

A cet emplacement existaient deux bassins qui constituaient des réserves d'eau.

Celui de droite était "la piscine".

L'entrée du chemin de gauche, perpendiculaire à la route, est signalée par deux élégantes colonnes.

Elles marquent le début d'une allée conduisant à une demeure qui appartenait, c'est ce que l'on a toujours dit, au Cardinal de Richelieu.

Vainqueur des Protestants à La Rochelle en 1628, il est devenu, après cette date, Seigneur de Cosnac et le resta jusqu'à sa mort en 1642.

Son souvenir est souvent évoqué lorque l'on parle de La Motte.

Louise Robert, dont la famille avait été propriétaire du moulin au siècle dernier, se rappelait d'une crémaillère à triple crochet et à fleurs de lys, dite " la Crémaillère de Richelieu". Au début des années 1930, Amédée Verit, instituteur à Ste Ramée, prenait plaisir à montrer le lieu exact où était construite la maison de Richelieu à son petit fils Marc.

Le 9 novembre 1897 fut certainement pour Jules-Octave Antonin et Léa Robert une bien triste journée. Par décision du Tribunal de Jonzac, ils dûrent, à cette date, abandonner leur propriété de la Motte, Le Moulin et ses bâtiments, au profit de Firmin Vérit, de Brie-sous-Mortagne. Leur bien avait été donné en garantie d'un prêt consenti par Pierre Vias, du Grand Ormeau, commune de Sémillac. Ce dernier, n'ayant pas été remboursé dans les délais prévus, leur avait intenté un procès qu'ils perdirent.

La famille Vérit s'est seulement intéressée à l'exploitation de la propriété, pas au moulin.

Pourtant, au début des années 1920 (à ce jour, personne n'a pu me donner de date précise) celui-ci fonctionnait à nouveau; il ne produisait pas de farine, mais de l'électricité, grâce à deux dynamos mises en marche par la roue du moulin, elle-même actionnée par la force motrice de l'eau. Lorsque le débit de cette dernière venait à manquer, un simple moteur à explosion assurait temporairement la relève de la roue.

On voit encore, sur le mur du moulin, côté piscine, les godets qui avaient supporté au départ les fils électriques, lesquels, grâce à des poteaux de bois plantés dans la campagne, acheminaient le courant jusqu'à St Ciers et Ste Ramée. Les dynamos, accessoirement, étaient aussi utilisées pour charger les bateries des automobiles.

Cette tentative de production d'électricité fut, en fin de compte, de durée relativement courte et se solda par un échec. La puissance des dynamos, à courant continu, s'avéra insuffisante. Lorsque les usagers de St Ciers venaient à s'éclairer tous à la fois, ceux de Ste Ramée n'avaient pratiquement plus de lumière; les protestations répétées et véhémentes du distillateur ramillon Victorin Auroire étaient là pour le rappeler.

Le projet avait été initié par un électro-mécanicien nommé Mauzat. Il avait également équipé le Moulin de Ferrat, entre St Bonnet et Mirambeau, et peut-être d'autres.

A St Ciers, il avait été aidé par l'électricien Georges Brunet, dit "Zozo", et par Fernand Audoin qui épousa l'une des filles de Boursault, un personnage haut en couleur, une vraie "figure" taillonnaise dont ceux qui se souviennent parlent encore. Il avait en charge de garnir et d'allumer les trois lanternes à acétylène du bourg (indication, donnée par Louise Robert dans sa monographie).

Fernand Audoin, par la suite, devint gendarme; il eut une carrière brillante. On doit à sa mémoire de rappeler que sa conduite pendant la guerre fut exemplaire. Lieutenant de Gendarmerie, il commandait - sous l'occupation- la compagnie de Bergerac. Membre d'un réseau de résistance, sa position lui avait permis d'être un efficace agent de renseignements auprès des Alliés. Malheureusement, à la suite d'une dénonciation, il fut arrêté par les Allemands et fusillé.

Puisque l'on pouvait profiter de l'électricité fournie par le Moulin de la Motte, et à la demande de la population, l'éclairage électrique des rues fut voté par le Conseil Municipal le 6 juillet 1924, mais il fallut attendre 2 ans pour sa réalisation.

René Vérit, dès le début de sa tentative de production d'électricité, rencontra un septicisme quasi général. Il fut même, de la part de certains, l'objet de railleries. Même s'il n'a pas réussi, personne aujourd'hui, je pense, ne peut nier son mérite d'avoir osé entreprendre une telle expérience dans le sens du progès.

La Société des Forces Motrices de la Vienne reprit son matériel et utilisa le réseau en place. En 1926, c'est elle qui installa l'éclairage électrique dans le bourg.

La portion de rivière située entre le jardin de la commune et le Motte -ce n'est pas le Taillon- dépendait du Moulin. Elle est indiquée dans plusieurs actes notariés du début du siècle sous le nom d'étier (c'est-à-dire "petit canal") de Mr Vérit. Sa rive droite était bordée par un chemin.

L'entretien de cette portion de rivière étant devenu une charge inutile pour son propriétaire, elle fut allotie et vendue à chaque riverain de droite, chemin compris.

Bien qu'il eut cessé toute activité concernant la production électrique, René Vérit était encore soumis à l'impôt pour son moulin, sans doute du fait que ce dernier se trouvait toujours en état de marche. Pour ne plus être assujéti à la patente, il fut contraint de détruire la roue.

Il s'agissait d'une roue ancienne à palettes, la plus répandue dans les régions de plaine et ne nécessitant pas de chute importante. Les palettes, disposées dans le sens des rayons, étaient assez courtes et nombreuses. Une telle roue ne donne pas les meilleurs résultats, car l'eau agit par choc.

Le Taillon, né en contre-bas de la Montée Blanche, près de "Couis", reçoit l'apport de plusieurs sources tout le long de son parcours. Il est entre autres, dès le début, grossi par celles de "la Cassine", des "Fontenilles" et de "la Fontaine". Après avoir contourné sur la droite une partie du jardin de la commune et traversé plus loin les autres jardins et les près de Claude Vias, son débit lorqu'il arrive à "la Motte", n'était, autrefois, pas suffisant pour alimenter directement le Moulin.

On avait donc construit, de chaque côté du chemin, après le porche, deux grands et longs bassins contenant une réserve d'eau qui permettait de faire tourner la roue pendant un certain nombre d'heures, cette réserve se reconstituait la nuit.

Ces bassins étaient approvisionnés par deux canaux de dérivation. Le premier canal prenait naissance à la hauteur du pont - à cette époque, il n'était pas encore construit -, il se prolongeait par l'espace qu' occupe le lavoir, lequel n'existait pas non plus, et la partie qui longe le jardin de la commune, pour ensuite se fondre avec "la rivière de Mr Vérit". Le second canal venait aussi du Taillon, lorsque celui-ci traverse la propriété de Claude Vias. Il aboutissait directement et latéralement à l'extrémité des bassins, côté village, après avoir, un peu auparavant, été rejoint par le premier canal.

Des fossés transversaux permettaient, au besoin, de faire communiquer entre eux chaque canal du Taillon.

D'une étude effectuée fin 1998 par Fernand Hachin, Vice-Président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Pons, sur le fonctionnement des moulins à eau, en particuler, il n'apparait pas, comme on pourrait le croire, que l'un ou l'autre de ces deux canaux puisse être réellement considéré comme le bief du Moulin de la Motte. En effet, la pente nécessaire à augmenter sensiblement la rapidité de l'eau, au moment de sa chute, ne commençait de fait qu'à partir seulement d'un bout du bassin qui conduisait à la roue (et non à partir de l'un des canaux). C'est ce bassin - "la piscine"- qui constituait le véritable bief du moulin.

La condition exclusive de la bonne marche de ce dernier était la vannellerie.

Elle établissait une répartition équilibrée de l'eau pour le moulin. Elle conditionnait aussi la vie du Taillon, car les vannes étaient ouvertes par grandes crues. Par contre, le reste du temps, elles devaient seulement laisser passer un peu d'eau, pour maintenir les niveaux.

En aucun cas, il ne fallait intervenir sur la vannellerie, c'est-à-dire ouvrir en grand ou fermer complètement. Elle était d'ailleurs privée, et seul le propriétaire du moulin pouvait agir, selon le besoin, et non une tierce personne qui n'aurait eu aucune connaissance du milieu et qui aurait pu faire des manoeuvres préjudiciables.

Tout ceci, au moins de façon générale, est clairement expliqué dans l'étude que j'ai citée ci-dessus.

Après la roue, l'eau retournait au Taillon, dont le cours continue sur les communes de Ste Ramée, St Dizant du Gua, et jusqu'à Maubert où le port est installé à son embouchure.

On ignore l'origine du Moulin de la Motte.

Si l'on retient l'hypothèse qu'il date de Richelieu, il est certain qu'il aurait été, pour ce dernier, une source appréciable de revenus. Selon les Coutumes de la Sénéchaussée de Saintonge, lesquelles étaient des règles d'utilisation transmises par la féodalité, les paysans qui dépendaient de la Seigneurerie de la Motte devaient moudre le blé au moulin du Seigneur - le Duc de Richelieu lui-même et ensuite ses neveux (ses héritiers), lequel Seigneur prélevait son profit établi par la dite Coutume.

Après la disparition progressive des droits féodaux, surtout après la Révolution de 1789, les moulins ont été détenus par des particuliers.

Pour la Motte peut-être déjà par la famille Robert, puisqu'un Pierre Robert, marchand à St Ciers du Taillon, avait acquis précédemment du domaine de la Motte, le 18 avril 1763, une "borderie" appelée "chez Clion".

En 1851, lorque la Loi fixa une réglementation unique pour assurer le bon entretien des rivières, les droits anciens des propriéraires meuniers ont été confirmés sous la forme d'une autorisation préfectorale dite "le Règlement sur l'Eau".

Seize ans après la promulgation de cette loi, en 1857, le pont actuel fut construit.

Beaucoup se souviennent qu'à la gauche de celui-ci, direction St Thomas, un chemin, en s'élargissant, permettait aux troupeaux de descendre jusqu'à l'eau. L'endroit s'appelait l'abreuvoir". Il n'était plus utilisé, pratiquement, depuis une quarantaine d'années.

Pendant l' Occupation, les soldats allemands, pour laver leurs chenilles, descendaient ce chemin avec leurs véhicules. Iles remontaient ensuite le lit de la rivière et ressortaient à la Fontaine.

Hiver 2000-2001

Le lavoir a été construit en 1877. Auparavant le linge était lavé au même endroit. En 1873, de mémoire d'homme, on ne savait plus depuis quand. Certains se rappelaient seulement que vers 1843, la commune y avait fait apporter des pierres pour un aménagement rudimentaire. Elle veillait d'ailleurs au bon entretien du lieu, considéré comme un lavoir public.

Le pont était alors dénommé "Pont de La Fontaine"; on parlait du "Ruisseau" pour désigner le Taillon, et le canal d'amenée d'eau était le bief du Moulin de la Motte.

Apparemment, il n'y avait pas de problème. Il en fut ainsi jusqu'au jour où François Auroire père, domicilié dans le bourg (maison démolie Place du 8 Mai) prétendit avoir le droit d'empêcher quiconque de laver en cet emplacement.

Il venait d'acheter aux époux Jules Robert, meuniers à la Motte, le jardin avoisinant le lavoir (le jardin communal actuel) dont le fond faisait partie du même terrain, et il disait que c'était lui, maintenant le véritable propriétaire.

Les Taillonnais furent unanimes à protester avec véhémence.

Aussi est-ce donc sans difficulté que Grégoire-Auguste de St Légier, le Maire, obtint de ses conseillers l'autorisation de soutenir une action judiciaire contre François Auroire père, dans le cas où celui-ci viendrait à attaquer la commune.

En fait, c'est Louis Darnay, boucher à St Ciers, qu'il poursuivit en justice, parce qu'i participait à ce moment-là avec d'autres habitants du bourg, et à la demande de la Mairie, au curage du Lavoir.

Solidaire de Louis Darnay, la commune intenta en 1874 un procès à Francois Auroire qui persistait à vouloir s'attribuer un droit qui lui était contesté.

Le droit à cette servitude communale était consacré par l'usage depuis un temps illimité et des travaux y avaient été exécutés depuis plus de trente ans, travaux dont il reste encore des traces.

Contre toute attente, le Tribunal Civil de Jonzac, par un jugement rendu le 13 juillet 1875,donna raison à François Auroire père.

Pour ne pas s'exposer à de nouveaux frais en faisant appel auprès de la Cour de Poitiers, la commune s'inclina devant la décision de cette première instance. Les 15 et 16 Août, le Maire eut deux entrevues à la Mairie avec Francois Auroire père, dans le but d'arriver à une entente pour le rétablissement du lavoir. Il lui demanda si, moyennant une indemnité, il ne consentirait pas à céder un emplacement dont l'étendue serait ultérieurement fixée.

Franois Auroire père répondit qu'il avait l'intention bien arrêtée d'abandonner à la commune, en jouissance ou en pleine propriété, l'emplacement du lavoir tel qu'il existait. Pour un tel abandon, il demandait seulement, sans autre indemnité, le retrait de la partie du parapet du pont se trouvant en face de la porte de son jardin.

Deux jours après, tout en reconnaissant l'exactitude de sa promesse à l'amiable de l'avant-veille, il se présenta devant le Conseil Municipal alors en séance, et dit qu'il avait fait réflexion: maintenant qu'il était reconnu propriétaire de l'emplacement du lavoir, il refusait de le céder à aucun titre. Il ajouta cependant que si la commune voulait en faire construire un en amont du pont, là où se trouve l'abreuvoir, il offrirait une somme de deux cents francs, et même cent francs de plus, si l'on enlevait la partie du parapet dont il avait précédemment parlé.

Nouvelle réunion du Conseil le 5 Septembre.

Il fallait de toute façon une nouvelle servitude afin de prendre en compte les besoins journaliers de la population, considérant que de tous temps, il avait existé, auprès du pont, un lavoir commun et que par ailleurs, celui de la Fontaine était trop éloigné pour les habitants du bourg, et qu'à lui seul il était insuffisant.

Cet alors que le Sous-Préfet demanda au Maire d'obtenir de François Auroire père un refus écrit de céder à l'amiable la parcelle de terrain nécessaire pour l'établissement du nouveau lavoir.

Le 13 Septembre, Francois Auroire père, ne voulant pas écrire de lettre, se rendit à l'invitation du Maire à une séance du Conseil Municipal où il déclara qu'il ne céderait pas le terrain demandé.

Cette déclaration tenant lieu de refus par écrit,

il fut décidé de poursuivre l'affaire pour obtenir l'expropriation du terrain le plus tôt possible.

Sans attendre, une enquête fut ouverte à la Mairie dans le but d'arriver à "établir définitivement, en aval du pont, un lavoir public à l'usage des habitants du bourg et du plus grand nombre de villages de la commune".

On examina, le 15 Novembre 1875, les déclarations reçues. Sur un total de 54, seulement 9 étaient opposées au projet.

Objections les plus importantes:

- dommages causés au Moulin de la Motte

- eau du lavoir salie par les bestiaux se rendant à l'abreuvoir qui se trouve de l'autre côté du pont

- pourquoi ne pas édifier le lavoir dans l'espace occupé par l'abreuvoir ?

- possibilité d'acquérir, à l'amiable, un autre emplacement du voisinage

Réponses :

- le lavoir qui existe à cet endroit n'a jamais fait de tort au Moulin

- l'eau venant de l'abreuvoir n'a jamais sali celle du lavoir puisqu'elle est détournée sur le Taillon avant le déversoir qui sera respecté

- vouloir édifier le lavoir, dans l'espace occupé par l'abreuvoir est rendre impossible l'usage de cette dernière servitude

- la possibilié d'acquérir à l'amiable ,un autre emplacement n'est pas réalisable en raison de l'importance de l'espace prévu au projet.

Le terrain nécessaire, depuis le pont jusque et y compris l'épaisseur de la murette au couchant du jardin, a une longueur de 40 mètres, sur une largeur de 5m48 y compris le lit de la rivière.

Le lavoir ne peut exister que d'un seul côté, attendu que sur la rive opposée se trouve un chemin commun à plusieurs propriétaires. Sur ce seul côté, l'administration municipale a l'intention de vouloir aménager un passage à un propriétaire enclavé.

Pour payer le terrain et la construction du lavoir, on ouvrit une souscription. Rapidement couverte, son montant s'élevait à la somme de onze-cent-cinq francs. C'est ce qu'annonça le Maire en début de séance du conseil municipal le 4 Janvier 1876.

Il exposa ensuite qu'il était urgent de s'occuper des moyens qui permettraient de s'acquitter des frais du procès Auroire. Pour cela, on remit à plus tard un projet de clôture et de plantation d'arbres au Champ de Foire (Place Maginot actuelle).

François Auroire père fut officiellement exproprié le 20 Juillet 1876.

En ce qui concerne la construction du lavoir, le premier devis s'élevait à 453 frs, alors que la somme disposait immédiatement de 755 frs. Il y eut donc un second devis pour la sommme de 761 frs onze centimes. Il fut accepté par le Conseil le 19 Août 1877 et transmis à la Préfecture. Du fait que l'on avait l'argent nécessaire et, la saison étant déjà avancée, on décida pour hâter les travaux que l'on éviterait les formalités d'une adjudication publique, ce qui par ailleurs permettait d'employer de préférence les ouvriers de la localité directement intéressés dans cette affaire.

Le 17 Février, après vérification, on s'aperçut que tous les souscripteurs avaient respecté leurs engagements, à l'exception de Marie Dumas, la veuve de Mathieu Manigot qui, illétrée - comme encore beaucoup à cette époque- n'avait pas voulu reconnaitre sa souscription verbale. Elle a refusé de verser les cinq francs qu'elle aurait dû donner. Le Conseil, n'ayant aucun écrit de Marie Dumas, fut d'avis qu'il n'y avait plus lieu de prendre cette dernière somme en considération.

A la séance du 26 Août 1878, le Maire donna lecture d'une lettre que Julien Broine, marchand drapier à Jonzac, lui avait adressée le 12 Juillet. Elle concernait une servitude attachée à la maison qu'il possédait au bourg de St Ciers du Taillon (aujourd'hui le 4 impasse du Taillon). Cette servitude consistait en un droit de passage sur le terrain qui maintenant dépendait du nouveau lavoir. Il en demandait confirmation. Celle-ci lui fut accordée, à la charge pour lui de construire dans la murette qui clôt le lavoir côté couchant une porte fermant à clé et destinée à son usage personnel.

La murette n'existe plus. Le droit de passage existe toujours.

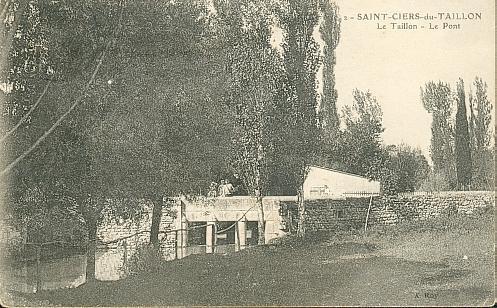

le pont sur le Taillon et le lavoir en 1907

le Taillon en couleur 1910

Certains se souviendont d'une cloison de bois, aménagée à la place de la murette, pour éviter les courants d'air. Dans cette cloison, il y avait une porte avec une serrure. La détentrice de cette clé était Marie Pelletier.

Marie Pelletier faisait partie de ces femmes vaillantes qui avaient pour profession de laver le linge des autres. Son souvenir n'a pas encore complètement disparu, ni celui de Marie Tiburce et d'Elise Courjaud, ni celui d'autres dont je ne sais plus le nom.

De toutes les génération qui se sont succédées à St Ciers, Marie Pelletier fut sans doute la dernière de nos "laveuses". Comme dans d'autres régions de France, c'est ainsi qu'on les appelait.

P.S : Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu m'apporter leur aide pour cet article sur le Moulin de la Motte et le Taillon, principalement Monsieur le Maire en ce qui concerne le lavoir, ainsi que Marc Vérit au sujet du Moulin et de la"piscine".